•

![]()

C

ARBONERA

E

IL SUO

TERRITORIO:

Indagine Storico Geografico e

Artistica

di

T AFF ARELLO TIZIA NO

Materiale corretto e riordinato da

Gianni

Morandin e Alessandro Pedrina

A CURA DELLA

BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONERA

ANNO 1999

•

![]()

C

ARBONERA

E

IL SUO

TERRITORIO:

Indagine Storico Geografico e

Artistica

di

T AFF ARELLO TIZIA NO

Materiale corretto e riordinato da

Gianni

Morandin e Alessandro Pedrina

A CURA DELLA

BIBLIOTECA COMUNALE DI CARBONERA

ANNO 1999

IL COMUNE DI

CARBONERA

ASPETTO GEOGRAFICO

E CLIMATICO

Carbonera é il primo comune a nord-est di Treviso. Confina con i

comuni di Treviso, Villorba, Spresiano,

Maserada, Breda di Piave e

San Biagio di Callalta. Il comune di Carbonera comprende le seguenti frazioni: Mignagola, Pezzan, San Giacomo di

Musestrelle e Vascon. Il

suo territorio, dalla forma geometrica irregolare, misura K.mq.

19.784 ed é collocato in quella fascia nord-orientale della provincià

di Treviso compresa tra i fiumi Sile e Piave. Il

sottosuolo é costituito prevalentemente da banchi di ghiaia e di

misto alluvionale, provenienti dalle periodiche alluvioni del fiume Piave.

Questo ha avuto e tuttora avrebbe carattere torrentizio. Le alluvioni antiche e

quelle più recenti, con i loro trasporti, diedero dunque origine allo strato di

ghiaia e misto su cui si fonda Carbonera;

inoltre le alluvioni più recenti concorsero a formare lo strato superficiale

agrario di medio impasto di natura misto-argillosa

sabbiosa. Il materasso ghiaioso, di grande potenza e permeabilità, é interessato da

numerose falde acquifere artesiane aventi in genere ottimi requisiti di

potabilità dalle quali la popolazionè del comune trae

l'acqua necessaria agli usi civili e industriali. La giacitura del terreno del

comune di Carbonera é essenzialmente pianeggiante con

differenze di quota, da zona a zona, relativamente piccole. Oltre che dalla

rete dei piccoli corsi d'acqua il comune di Carbonera

é tagliato,

lungo i confini delle proprietà o in corrispondenza dei limiti di coltura, da fossi di raccolta delle acque piovane. Il terreno é

completamente coltivato ed é suddiviso in proprietà o zone di coltura per lo più di

modeste entità. La natura del terreno e la presenza di acqua assicurano la

riuscita a molte colture, oltre a favorire la crescita di piante di alto fusto

lungo i fossati e i corsi d'acqua. Il comune di Carbonera

é percorso

dai fiumi Melma, Piovensan, Rul,

Mignagola, Nerbon, Pulise, Rio Bagnon, Musestre, Musestrelle, Rivo le

Fontane, Rivo Ghirada, Rivo e Scolo

LE STRADE ROMANE

NEL TERRITORIO DI CARBONERA

E' curioso ed interessante

far notare che la linea di fondo dello stemma del nostro Comune ricorda la

grande "via Claudia Augusta Altinate"

tracciata da Altino al Danubio e che attraversava nei

tempi romani (anche se oggi sopravvive appena il ricordo con qualche traccia a Mignagola e Vascon) da sud a nord

l'intero territorio di Carbonera. Quando il Veneto

divenne parte dell' impero romano, furono costruite

nuove strade romane e alcune passavano per il comune di Carbonera.

Susegana e saliva verso il nord "usque

ad flumen Danuvium", fino al fiume Danubio, per un percorse di

Anche

impera~ri ". Servì a precisi scopi militari e politici, ma

la sua importanza andò oltre: servì di transito alle merci e ai traffici,

unendo così popoli e culture, permettendo il progredire della civiltà.

La via Ungaresca passava vicino a Vascon per Catena e Lovadina

verso il passo millenario del Piave, sulle grave di Papadopoli,

e arrivava fino a Codroipo. Rimase in uso fino alla

costruzione napoleonica del Ponte della Priula e

della Pontebbana. Al passo del Palazzon

si ricorda che si incontrarono Alboino, re dei Longobardi, e il Vescovo di

Treviso, Felice; questo incontro risparmiò il saccheggio delle campagne e della

città. La strada romana "Caltrevisana", che

univa a Maserada la strada di Lancenigo

con la celebre Postioma, fu costruita per affrettare

la congiunzione con Oderzo.

CARBONERA

ASPETTO STORICO

RELIGIOSO ANTROPOMORFICO

Il nome "Carbonera" può avere varie origini. Il nome di Carbonera avrebbe origine pre-romana

e significa terra paludosa, torbosa e boscosa. Un

tempo si dicevano "carbonere" certe parti

di fortificazioni di castelli, dove si conservava il carbone per il lavoro dei

fabbri e per le armi che servivano nelle scorrerie o assalti. Qui c'era un

castello che diede il nome ad una regola, con l'appellativo di Carbonera o di "Castel Bemardo" forse da chi lo eresse.

Carbonera potrebbe peraltro derivar~

dalla bruciatura di boschi e legna per far carbone. Infatti

esiste ancora oggi la via Boschi dove sembra ci fossero molte boscaglie.

Inoltre "carbonere" si chiamavano anche i

fossati lungo le mura della città, quindi il nome "Carbonera"

potrebbe ricollegarsi alla vicinanza del paese a Treviso. Il capoluogo del

nostro Comune un tempo comprendeva queste quattro regole o borgate: Carbonera propriamente detta, Bibano,

il Castello e Mignagola (da fiumicello, "minor aquula" che significa filo d'acqua minore, rispetto

agli altri che attraversano Carbonera). Non si hanno

notizie della erezione della vecchia chiesa di Carbonera,

però si sa che fu sempre della "mensa vescovile". Quando San

Prosdocimo venne a predicare a Treviso, la tradizione dice che egli fece

erigere fuori città una chiesa alla Divina Sapienza. Può darsi che l'abbia fatta erigere nel vicino castello di Carbonera. Le notizie su Carbonera

sono scarse, per quanto antiche. Intorno al 1050 visse Drudone

da Carbonera, il cui figlio Bertaldo, Arcidiacono della chiesa trevigiana,

donò estesi beni in Tessera al monastero di San Benedetto di Po Vecchio

(Mantova). Ai possedimenti che i da Carbonera avevano

in Tessera va aggiunto il loro diritto su parte della chiesa di S.Elena in Tessera; questo, con atto datato 30 ottobre

1089, fu da essi donato al monastero di S.Benedetto di Po Vecchio. I possessi della famiglia da Carbonera durarono sino alla fine del xn secolo.

Nell'anno 1115 i frati cluniacensi ebbero in dono il

monastero di S.Giacomo Apostolo di Crespignaga da Bonifacio fu Bemardo, Bortolo fu Carbone e V olputa

da Carbonera. In una pergamena scritta il 21 marzo

1121 "un Oderico da Carbonera" é

sottoscritto quale testimone ad una donazione di terreni fatta da Gisla di Casiero alla chiesa di

Santa Fosca di Treviso. La chiesa di Carbonera faceva

parte della mensa vescovi le e perciò il vescovo aveva donato alcuni fondi ai

canonici. Questo é dimostrato da una bolla di Papa Lucio III che nel 1184

confermò ai canonici di Treviso i privilegi, i diritti e i possedimenti. Il 15

ottobre 1198, con atto del notaio Pellegrino di Padova, Melio

(Emilio), figlio di Alberto da Carbonera, donò a

Giacomo, priore di S.Elena di Tessera, altri beni

presso Carbonera nella località Fratriis

e Castelletto. Nel 1199 era parroco a Carbonera un

certo Bonifacio. Nell'anno 1241 Ezzelino da Romano

prese il castello di Carbonera e lo fortificò. Ma il

21 luglio dello stesso anno i trevigiani se ne

impadronirono facendo prigioniero il presidio tedesco tenutovi dal tiranno,

distruggendo poi il castello. Da allora di quel castello non rimase più nulla,

sembra che esso si trovasse fra il Melma e il Piovensan (tra le case Carraretto

e Dossini). Infatti si dice

che in quel luogo, quando si scavò la ghiaia da portare a Treviso per fare lo

scalo merci ferroviario, vi trovarono resti di armi, grossi tronchi d'albero e

ossa umane. Al castello possedevano terreni e case non solo

i certosini, ma anche i domenicani di S.Nicolò di

Treviso e i Serviti (Servi di Maria del convento S.Caterina

di Treviso). In un documento del 1259 si nomina Jacobus

Ayvardi di Carbonera. Della

vecchia chiesa di Carbonera troviamo cenno solo nel

1217. Essa era filiale della Pieve di S.Maria e San

Giovanni Battista di Piovenzano e Lancenigo

che, a sua volta, faceva parte dell' Arcipretato di Quinto. Gli arcipretati

della diocesi di Treviso erano quattro. La chiesa era dedicata alla Vergine

sotto il titolo dell'Assunta o di

S.Maria Maggiore di Carbonera.

Conservò questo titolo per molti. secoli e anche il

Registro delle messe del 1824-27 é intitolato così: "Registro delle S.Messe che si celebrano nella parrocchiale chiesa di S.Maria Maggiore di Carbonera".

Nell'anno 1598 il titolare della chiesa era il Redentore o

Dopo 60 anni circa

dalla costruzione della chiesa, la facciata del tempio fu completata coprendo i

mattoni con marmorino e rivestendo di

marmo tutta la base. La facciata della chiesa sembra dorata, così appare

quando é illuminata dai raggi solari e inoltre é ornata da

quattro mosaici multicolore raffiguranti il Redentore, S.Pio X, il servo di Dio Mons. Longhin e l'Assunta.

ASPETTO ARTISTICO

La villa Tiepolo, ora

Passi, é una grandiosa costruzione risalente ai primi anni del 1600 con un

bellissimo giardino arricchito di opere scultoree in pietra e un vasto parco

tutto intorno. La casa patronale era un tempo staccata

dalle adiacenze, mentre ora non lo é più. La costruzione aveva un carattere

orizzontale, con la facciata rotta da finestre alte e strette, ad arco, al

primo piano. L'aggiunta dell'abbaino, sproporzionato rispetto al corpo, ha interrotto

la primitiva proporzione facendo perdere alla villa il carattere di linearità e

compattezza voluta dall'ignoto architetto, preoccupato di rendere confortevoli

gli interni con una piacevole distribuzione delle stanze intorno al vasto

salone, a sua volta arricchito da un notevole ciclo di affreschi con finte

architetture e personaggi mitologici. Anche l'autore delle pitture é ignoto, ma

non deve essere stato tm autore di secondo piano,

dato il carattere impetuoso che scaturisce dalle scene e la fantasmagoria dei

colori. Il piccolo tempio é affiancato da un piacevole campanile con cupolino, arricchito con stucchi veneziani, con un affresco

sul soffitto e una pala raffigurante i Santi Domenico

e Gaetano. Alcune statue, che si trovano nel giardino, sono attribuite a

Giuseppe Bemardi detto Torreni

(1694-1774), nella cui bottega lavorò a lungo Antonio Canova.

L'oratorio privato venne eretto nell'anno 1663 per

opera del Com. Alessandro Ermolao Tiepolo,

dopo aver ottenuto il permesso di avere il Santissimo da Papa Alessandro VI,

con indulgenza plenaria. Invece la chiesetta, che si affaccia ora sulla strada,

é stata eretta da un altro Ermolao Alessandro Tiepolo

il 15 luglio 1774, com'é ricordato nella lapide sulla facciata della stessa.

L'oratorio é dedicato al Rosario per ricordare il trionfo na

••.. ale

di Lepanto nel 1571, ritenuto una grazia della Madonna del Rosario. Pio VII vi

ha fatto pure delle roncessioni spirituali.

L'oratorio é provveduto di paramenti sacri. La villa, attualmente della fam.

Passi, fu fatta costruire dal Senatore Almoro Tiepolo, personaggio a proposito del quale Carlo Gozzi racconta un episodio rivolto a dimostrare come nel periodo

di decadenza taluni patrizi "serbas...~ro salde le maschie virtù interiori". Nel 1918 la

villa Tiepolo diventò "Ospedale Militare Croce Rossa-città di Milano n.7".

Nel

La villa Gradenigo, ora

Pellegrini, fu fatta costruire dai conti Gradenigo

nel XV secolo. I Gradenigo, nobili veneziani, erano

benefici villeggianti a Carbonera; alcuni furono

quivi sepolti. Nella villa

MIGNAGOLA

ASPETTO STORICO,

RELIGIOSO E TOPONOMASTICO

L'origine del nome

di questa località deriva dal latino "minor aquula"

(da cui Mignagola) che significa "filo d'acqua

minore", rispetto agli altri fiumi che attraversano Carbonera.

La prima comparsa nella storia di Mignagola come

entità civile avvenne nel Medioevo. Precisamente in un

documento del 1314 ("Quarterium de Ripa

1314"), riguardante le Pievi e le regole dei territori di Treviso, si

nomina la regola di Mignagola che allora apparteneva

alla Pieve di Lancenigo. Inoltre in una relazione del

1345 si accenna alla regola (borgata) di Mignagola

che faceva parte della Zosagna di Sopra. Nel Medioevo

ogni anno si formavano delle commissioni, le quali dovevano recarsi (dopo il

raccolto) nelle varie parti della podesteria e

prendere nota, presso ciascuna famiglia, del quantitativo di produzione di

frumento, segala, avena, legumi, sorgo e miglio. Queste commissioni erano

formate ciascuna da un cittadino, un notaio e un banditore. In tutto erano

otto, quante erano le regioni in cui la podesteria di

Treviso era allora divisa: Campagna di Sopra e Campagna di Sotto, Zosagna di Sopra e Zosagna di

Sotto, Mestrina di Sopra e Mestrina

di Sotto,

e del glorioso S.Giovanni Battista

Protettore di questa Scola e di tutta

Un'interessante

notizia, riguardante lo sviluppo dell'attività della cartiera artigianale di Mignagola, si trova in un certificato della Repubblica di

Venezia. Infatti il 4 febbraio 1764 i Provveditori

sopra i beni inculti della Repubblica di Venezia

concedevano a Giovanni Battista Grenoll'uso di tre

ruote ad uso cartiera sul Mignagola in Carbonera e di commutare due ruote ad uso mulino in uso

cartiera. La cartiera di Mignagola, l'odierna Burgo, fu acquistata da Tommaso Salsa

e dai suoi figli Agostino, Carlo, Antonio e Francesco intorno al 1800. Quando

morì Tommaso Salsa, la cartiera fu gestita dal figlio

Francesco un primo periodo, poi dal fratello Carlo che era medico condotto di Carbonera. Allora la cartiera aveva sei tini e poteva

fabbricare Kg.500/600 di carta al

giorno. Lo smercio della produzione era rivolto verso Trieste e l'Oriente. Nel

1838 la famiglia Antonio Salsa eresse dentro le mura della cartiera, vicino

alla portineria vecchia, un oratorio dedicato alla Madonnà

della Salute affinché proteggesse gli operai della cartiera. Contemporaneamente

questo oratorio era dedicato a

S.Antonio da Padova in ricordo del donatore. L'oratorio era di

bella forma, con coretti laterali al presbiterio, ampio e bene arredato, e

sacrestia dietro l'altare. Questa chiesetta non era pubblica come ci testimonia un documento scritto 1'8 agosto 1902:

"Questa Curia dichiara che

è abbellito da una nicchia dedicata a Maria Bambina con

relativa statua. La base dell'altare, a cui si giunge

salendo tre gradini, é di cemento inciso e decorato. L'altare é di marmo

rosato; sopra di esso spicca una grande croce incavata

in un alto muro. Dietro l'altare, si trova l'organo costruito nel 1927 e

installato nella chiesa nel 1967. Il pavimento é di marmo chiaro al centro

della navata, a riquadri bianchi e rosati sotto le due file di banchi che sono

in legno di noce. All'esterno, davanti alla porta principale, ci sono alcuni

gradini. La chiesa presenta sul lato sinistro un'entrata laterale per la

sacrestia e il tempio, sul lato destro un porticato dove la gente ripone le biciclette quando si reca in chiesa. Nell'ottobre del 1982

(8 otto - 6 nov.), 25° anniversario dell'erezione della nuova parrocchia di Mignagola, il parroco e la comunità del paese hanno voluto

completare il tempio intonacando tutte le pareti esterne, perché i mattoni,

esposti ad intemperie del tempo, si erano deteriorati. Così la generosità e la

pietà dei fedeli hanno dato a Dio una chiesa più splendente e graziosa. Nella

prima metà del XX secolo a Mignagola accaddero alcuni

fatti storici importanti. Nella primavera del 1911 il re Vittorio Emanuele III

venne a Mignagola presso la villa Bussola (sita in via Codalunga) dell'On. senatore

Ubaldo Bussola per una visita. Il re d'Italia, approfittando dell'occasione,

partecipò ad una partita di caccia, con il senatore, nel parco dietro la villa.

Durante le fasi finali della prima guerra mondiale il territorio di Mignagola, come quello del nostro comune, si trovò

vicinissimo al fronte di battaglia. Infatti, dopo la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917), il comando supremo dell'esercito,

passato dalle mani di Cadorna a quelle del generale Diaz, costituì sul Piave la

nuova linea difensiva che andava dal massiccio del Monte Grappa al Montello e lungo il Piave. Inoltre, il comando supremo

della linea difensiva stabilì di trasformare Villa Bussola in sede del comando

generale del fronte-Piave. Così più volte il generale

Diaz controllò il fronte Grappa-Piave, dalla villa

Bussola. Con la formazione del nuovo fronte, sul territorio di Mignagola passava la terza linea di combattimento. Infatti lungo la via Codalunga e

lungo altri territori erano fissate barriere di filo spinato sostenute da pali

alti due metri; in più, ogni cento metri era installata una pesante

mitragliatrice. Durante la grande guerra, una divisione di soldati era accampata

dietro la cartiera Reali (ora Burgo)

e là, difendendola, sparava verso il fronte. Allora una parte di territorio,

dentro le mura della cartiera, era destinata a base militare di riposo per i

soldati del fronte, ma nonostante queste difficoltà la cartiera continuava a

produrre carta. Mignagola visse il tumultuoso e

confuso periodo della guerra dal 1940 al

ASPETTO ARTISTICO

L'ex villa

Bussola, sita in via

Codalunga, risale alla seconda metà del XVII secolo o

agli inizi del XVIII secolo. Questa villa é stata costruita con mattoni

lavorati, intervallati da qualche giro di sassi, specialmente la parte della

stalla. I soffitti, i solai e i tetti sono in legno con copertura di robuste

tegole. Allora si usava il legno per queste strutture poiché é un materiale

molto malleabile; infatti i soffitti erano decorati e

lavorati. Il pavimento é in maiolica veneziana, un prodotto tipicamente

italiano. Le piastrelle sono ricoperte di smalto opaco. I balconi della casa

sono piccoli e numerosi per praticità e collocati in più direzioni nella

stanza. Per rafforzare gli angoli della casa i costruttori di questa villa si

sono serviti di ferri a forma di X come ancoraggi primitivi. Al primo piano

erano situate le camere da letto e un ampio granaio. Nella cucina esisteva il

caminetto a pianta centrale che serviva per cuocere il cibo e riscaldare la

stanza. Questo caminetto era simbolo di unità familiare e portava un'unione più

intima delle persone. Tipici e funzionali erano i portici con un'arcata che

servivano a tutti gli usi: come atrio spazioso per la casa, per riparo, per

l'accesso alle varie stanze, come deposito di attrezzi e come luogo di lavoro.

Dall'interno partiva la grande scala in legno decorato

che dava accesso alle stanze del piano superiore. Un tempo questa villa era

circondata da un bellissimo giardino ricco di fiori e da un

vasto parco verde ora trasformato in terreno coltivabile. Nella

primavera del 1911 questa villa, del senatore Bussola, ricevette la visita del

re d'Italia Vittorio Emanuele m. Durante la prima guerra

mondiale la villa fu trasformata in una base militare e comando generale del

fronte Piave. Poi nel 1927 Villa Bussola, avente valore artistico, fu venduta

come casa colonica alla famiglia Taffarello Fiorino.

Ora é stata oggetto di adattamenti e trasformazioni,

ma l'architettura moderna conserva le originali caratteristiche.

|

'-

58.

Questa chicJCllo .HHgCl'll

alla .lini! di

un viale di tigli ed ip/)(JCtlSfllfli, do\'c ora .\'j Irorll ilj1orcl1cggio BI/I)!,O, di./ì·oJl!e

alla portineria lUI l'cl. {i, erella /lcl 1'113 riai

('(I Il (e Gill.H'flfIC Volfli c dClIlolfla lIegli IlJ/lli Ci//IfI/III1/a

l'N .1(,1' Iwslo a/ Essa era SIa lO CIIslruiw il/ sosliluziol/c di quella che si Il"01'111'0 a/f'il/INI/O dc/lo slabifill/Cl/w, l'rcsm {'alli/aie cill/il/icra c che l'm SIO/a volula da TOlI/lI/a,H! Salsa I/cl 1838, |

~ •..

,~.'.

__ o

PEZZAN

ASPETTO STORICO,

RELIGIOSO E TOPONOMASTICO

Il nome di questa località deriva da

pezze di terreno dissodate e ridotte all'agricoltura lungo il fiume Melma. Le

prime date storiche di Pezzan risalgono al XIV

secolo. In questo periodo i patroni di Collalto diedero

la chiesa di Pezzan, ultima cappella di Lancenigo, al monastero di Nervesa.

Questo fatto é nominato nella bolla di Gregorio IX (1231) che riconobbe la

cappella esistente a Pezzano e di essa

dicevasi: "della Pieve di Lancenigo

soggetta alla Giurisdizione dell'Ill.mo. R.R.Monsignore conte di Collalto

dell'abbazia di Nervesa". Nel 1356, quando i Veneziani

erano minacciati di guerra dal potentissimo re d'Ungheria Ludovico, prima che

Treviso fosse assediata, fu demolito il castello dei Pezzani

per un decreto ducale del 1356, emesso dal Doge Giovanni Gradinigo;

diceva fra l'altro: " ..... fu esso castello

demolito e furono riempite le fosse nel timore che al nemico servir potesse di

qualche difesa". Riguardo a questo episodio qualcuno pensa che Pezzan abbia preso il nome dai "Pezzani",

una nobile famiglia che possedeva vasti territori e il castello lungo il fiume

Melma sulla via Ungaresca

(sec. XII). A detta famiglia succedette

La fabbricazione

della carta a Pezzan risale all'epoca della sua

invenzione. Testimonianza della plurisecolare attività delle cartiere in questo

paese é un documento del 1683 dove sta scritto che un

direttore di cartiera ha pagato il testatico anche per i suoi

operai. Questa notizia avvalora l'antichità delle cartiere di Pezzan. Presso questa località esistevano tre cartiere: due

lungo il Melma e una lungo il fiume Bagnon. La cartiera Venerando, gestita poi dalla S.p.a. Cartiera di Carbonera, é

stata fondata nel 1814, ma già sul luogo esisteva una primitiva cartiera

artigianale. All'inizio era stata costruita per fabbricare carta-paglia

lavorata a mano e asciugata all' aria. Ancora oggi non

si conosce il nome del suo fondatore, ma da molti anni era in proprietà della

fam. Venerando. Nel

ASPETTO

ARTISTICO

Lungo la riva

sinistra del Melma si trova Villa Maria (ex

Villa Lebreton) con ampio parco e campo da calcio.

Nella storia di Pezzan ricorre più volte il nome dei

signori Gradenigo e si pensa che la nobile famiglia

veneziana abbia fatto costruire questa villa verso la metà del 1600, sul luogo

dove un tempo sorgeva il castello dei "Pezzani".

Lo stile veneziano della villa si può notare nella facciata e soprattutto negli

affreschi della sala di entrata. La cappella, posta esternamente con sub-titolo

"Charitatis", reca in alto la scritta: Ave

Maria. Detto oratorio era noto in passato come dei Gaggio,

dei dal Maschio, dei Lebreton,

e questo dovrebbe essere il succedersi dei vari proprietari prima che la villa

diventasse un istituto per il recupero e il reinserimento dei minorenni, con l'

ausilio dei padri maristi. L'attuale villa Brusso, ex villa Santina e villa Veneta, era in origine

un monastero e luogo di villeggiatura degli Eremitani o frati Agostiniani di

Treviso. Questi furono i fondatori della Scuola o Confraternita della

"Madonna della Cintura" nel 1596. Agli Eremitani succedettero i

Filippini (religiosi oratori ani di Venezia) che vi abitarono fino al 1860.

Della prima costruzione, risalente al 1500, rimane l'ala dell'attuale villa che

porta lo stemma con cappello doganale. Un bel parco, l'ex "vigna o

brolo" dei frati, abbellisce e circonda la villa mentre

davanti a questa si trova la "cappella della Visitazione". La villa

si trova alla confluenza delle due strade che, scendendo da due cavalcavia

sull'autostrada alemagna A 27, conducono da Pezzan a Breda di Piave.

Dell'attuale casa

Torresan, in via Graere, non si sa con certezza lo scopo della costruzione.

Tuttavia si suppone che in origine fosse abitata da religiosi; inoltre questa

ipotesi é stata avvalorata dal ricordo della gente di un oratorio presso questa

villa. La villa Torresan, che risale al 1600, prima

degli attuali proprietari era in mano ai signori Facco

da Genova. Questa casa di valore artistico fu sede del municipio di Pezzano nel periodo di governo austriaco. Infatti, prima

che il comune di Carbonera iniziasse la sua attività

ufficialmente (1 maggio 1816), l'odierno territorio era diviso in quattro

comuni diversi tra loro. Così la sede del comune di Pezzan

era in casa Torresan, e il signor Giuseppe Miceletto, ricco proprietario di terre, esercitò le

funzioni di sindaco e segretario durante il governo austriaco.

SAN GIACOMO DI MUSESTRELLE

ASPETTO STORICO, RELIGIOSO E TOPONOMASTICO

Il paese viene

distinto e preceduto dal nome del Santo Patrono S.Giacomo

Maggiore aggiungendovi il termine della località Musestrelle,

piccolo fiume che l'attraversa. Secondo alcuni la fondazione di questo paese é

dovuta a quei monaci Benedettini che furono a capo dei nuclei fuggiaschi che,

qua e là, diedero origine alle località con il toponimo di persona, in questo

caso di Santo. Quelle comunità di cristiani, con a

capo religiosi, scelsero per il loro paese quel santo che maggiormente veniva

onorato. Il titolo S.Giacomo Maggiore allude alla

fondazione della chiesa, per i pellegrini di Compostella,

come luogo di preghiera, di riposo e di ristoro. Inoltre, essendo dipinti nella

pala del pittore udinese Amaretto i santi Giacomo e

Cristoforo (invocato contro le alluvioni e i danni provocati dalle acque) le

cui festività cadono nel medesimo giorno 25 luglio, si potrebbe altresì

riconoscere l'istituzione della chiesa quale voto per sfuggire agli infortuni,

specialmente alle alluvioni. I primi cenni storici di questo paese risalgono al

XIV secolo. Infatti nel 1314 S.Giacomo

di M. faceva parte integrante, con altre regole, della Pieve madre di Varago. La prima comparsa nella storia del paese come

entità civile, awenne nel

chiesa. Nel 1601

il reddito della chiesa era di 70 misure di frumento d'affitto e 5 della villa

(ossia secondo il testatico), 7 botti di vino oltre quello del paese, 2 misure

di spelta, un carro di fieno più 15 ducati di

contratti d'affitto di case. La chiesa di S.Giacomo

di M. venne eretta, ex novo, sullo stesso luogo della

precedente intorno all'anno 1662, mentre il coro venne costruito nell'anno

1751. La torre campanaria, preesistente alla nuova chiesa, subì degli

ammodernamenti con delle riparazioni nello stesso periodo. Nel 1752 fu

trasportato da Venezia l'altare maggiore in marmo, al tempo in cui era parroco G.M.Sartorio, che ne fece donazione alla chiesa di S.Giacomo. Sugli altari laterali ci sono due pale di autore

ignoto: una rappresentante "

ASPETTO

ARTISTICO

La villa Pasina, con la

sua semplice costruzione a pianta rettangolare, riflette la caratteristica

architettura veneziana del XVI secolo. II vasto parco, disseminato di alberi

giganteschi con una certa simmetria, le dà un tono solenne ed elegante. Il

cancello principale é ornato dallo stemma gentilizio che ci avverte della nobile

abitazione. Un documento certifica la proprietà dei nobili da Lese, almeno dal

1540; prima di questa data non si ha notizia dei primi proprietari. Nella

seconda metà del secolo scorso il mulino con l'abitazione annessa fu acquistato

da N.H. Ottone Pasini, patrizio padovano, e poi dato

in gestione e in eredità al figlio Giovanni Ottone. Allora la proprietà

comprendeva

Casa ex-villa

Moretti, quando venne

costruita nel XVII secolo, assunse caratteristiche e nome di vera villa, nome

che conservò dopo l'aggiunta fatta posteriormente all'ala destra, con i

porticati tipici delle case coloniche, venendo adibita ad abitazione di diverse

famiglie contadine e abbandonata dal suo ricco proprietario. Nel 1720, questa

villa era di proprietà del nobile Ruzzini ed in essa trovarono alloggio le famiglie degli Zanzoletto Nadal e fratello

Domenico, Anzolo Tabachin e

Leonardo, Bernardo Saramani.

Le ultime famiglie che l'ebbero come abitazione furono quelle dei Pianta, Zanotto, Piaser, Dalla Lana e Bianchin,

che poi si sistemarono con proprie abitazioni. Durante la guerra 1915-18, servì

da punto di riferimento nelle carte topografiche militari,

come "villa Moretti". Attualmente la villa

Moretti, proprietà dei conti Persico, giace nel più completo abbandono.

L'attuale casa

Moro, sita vicino alla chiesa, fu costruita nel XVI secolo. Essa presenta

una sagomatura stretta e bislunga (con delle marcate aggiunte) per i balconi

non lineari e, specialmente specialmente

per quelle inferriate, simili a spioncini e rilevabili solo nelle costruzioni

claustrali. Dalle anzi dette strutture si desume pertanto che, nell'intento dei suoi costruttori, sia servita dal principio

come vero e proprio monastero o convento di religiose, dipendenti dall'abbazia

di S.Daniel

di Venezia. Ciò spiega anche la vicinanza della casa

Moro alla chiesa di S.Giacomo di M. Questo

ex-convento risale al XVI secolo come le altre case degli affittuari, che

provvedevano con l'affitto a mantenere sia il monastero che la stessa abbazia

madre. E' certamente una delle più antiche case del paese che, malgrado le ristrutturazioni e le aggiunte subite nel tempo,

conserva la sua particolare sagomatura architettonica, propria di quel lontano

tempo e relativa ad un convento.

Come ci viene presentata da

una fotografia scattata nel

V ASCON

ASPETTO STORICO,

RELIGIOSO E TOPONOMASTICO

Il nome "Vascon"

può avere varie origini. Vascon può derivare da

"vasca" per le acque raccoltevi, o da waso,

d'onde vassallo, o da Guascone essendo "gu" uguale alla "v" nei primi documenti.

Così sarebbe stato un signore della Guascogna, al tempo dei Franchi, il

possessore e abitatore del castello o palazzo di Vascon,

che diede vocabolo al paese. Si ricordano infatti nel

1153 Bertrando e poi Orlando (nomi Franchi) di Vascon,

i quali tenevano qua i beni di Gisla da Casier e, nel 1189, Orlando investì il capitolo del

Castello e delle fratte al prezzo di f. 238 malgrado si

opponesse suo fratello. Poi nel 1225 il giudice Dario di Vascon

fu testimone quando in S.Martino

di Lupari per il B.Giovanni

da Schio vennero appianate le contese dei comuni della marca trevigiana. Padrone della chiesa, prima filiale di Lancenigo, é sempre stato il Vescovo che ne fece una

prebenda rappresentata nel quaderno della decima con fIO, con 25 ducati nel 1474, con f500 nel 1790 per il

testatico sostituito ai quartesi, onde nel 1448 da

ogni famiglia si ricevevano 1/4 di frumento, un secchio di vino, una misura di

varie biade e le botti degli affitti. Ma nel 1790 il governo doveva aggiungere

quanto mancasse alla somma di 100 ducati d'oro

considerati valore minimo per ogni beneficio del parroco. Il titolo di S.Lucia Y.M.,

che predisse la fine della persecuzione e per il nome s'intese patrona della

vista, può risalire a quando ne fu portato il corpo a Venezia. Nel 1488 fu

ordinata la pala dell'altar maggiore per adempire ad un testamento e fu anche

rinnovata nel 1621. Gli altri due altari furono eretti con i vocaboli del

Crocefisso e del Rosario. Si ricorda che nel 1506 con temerario ordine furono

deposti i battagli delle campane e, nel 1520, con il beneficio, fu donata una

casa colonica, alla quale nel 1726 il parroco Barlese

aggiungeva la casetta per il cappellano. Le croci scoperte nelle pareti, anno

1699, provano l'antica consacrazione della chiesa. Nello stesso anno si

rifabbricavano questo tempio sacro e le sue statue dei S.S.Battista

e Sebastiano che decoravano l'altar maggiore. Agli inizi del

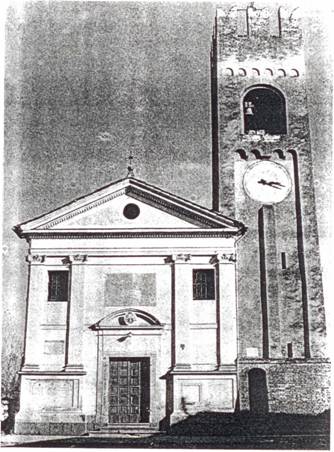

Con

grande impegno e sacrificio da parte dei vasconesi,

il 24 agosto 1930 fu inaugurato il nuovo campanile alto

ASPETTO

ARTISTICO

La costruzione

della villa Valier Loredan,

ora Perocco, risale alla seconda metà del 1600. Con

la chiara struttura seicentesca dell'edificio contrasta troppo apertamente

perché non debba venire considerata un'aggiunta del

periodo neoclassico, la parte centrale della facciata costituita da quattro

colonne ioniche al primo piano, sorgenti dal bugnato sotto stante, che

inquadrano tre fori ad arco con poggioli. Un timpano, con finestrella

circolare, conclude, a livello del terzo piano, questa sovrapposizione che così

finisce per turbare eccessivamente la severa compostezza del fabbricato. Anche

i collegamenti tra l'abitazione e le due piacevoli barchesse

laterali potrebbero essere successivi. All'interno della villa si conserva uno

splendido ciclo di affreschi attribuiti un tempo ad Antonio Bellucci

ed ora ritenuti del veneziano Nicolò Bambini (1657-1736). Il salone affrescato

presenta da un lato il "Ratto delle Sabine" e dall'

altro due episodi dell 'Eneide: Enea, che

riceve le armi divine, e la morte di Turno. Altri due affreschi di dimensioni

minori si trovano sempre nel salone e raffigurano Apollo e Flora. In questo

ciclo il Bambini, se di lui si tratta, ha lasciato una

delle migliori testimonianze della sua attività pittorica per l'armonia del

colore, il realismo dell'impianto architettonico e la serenità del paesaggio.

La villa, ora in proprietà dei Perocco di Meduna, é meravigliosamente conservata, bianca e luminosa,

in uno scenario verde e lussureggiante.

La villa dei

signori veneziani Tivinelli, ex colonia agricola e ora sede della cooperativa

"Alternativa", risale ai primi anni del 1700. Il suo oratorio

dell'Annunziata, detto di Castelcucco (nome questo

derivante dall'antico castello), risulta essere il più antico della parrocchia

di Vascon. Infatti il

vescovo Fortunato Morosini ricorda nel 1717 che non

ci sono nel paese chiese campestri se non quella del Tivinelli.

Il nobile Angelo Tivinelli era allora il proprietario

della villa e del fondo. Nel 1758 proprietario era il sig. Bertoldo Fiori e mansionario don Girolamo Battistella.

L'otto ottobre 1778 si legge nella relazione della visita

pastorale: "Oratorio pubblico del sig. Francesco Domenico Manenti, mercante veneziano, sotto il titolo

dell'Annunziata, nel comune di Vascon. Altare tutto

di marmo senza croci nell'antipetto con pala dove si vede dipinto l'Arcangelo

Gabriele in atto di recare il felice annunzio a Maria V., di sotto una monaca.

Visitò esso altare fornito di tutto punto e ordinò la croce nell'antipetto

dell'altare. Visitò dietro l'altare la sacrestia, dove andò ogni cosa a dovere.

Si ha l'obbligo di tre messe la settimana, le quali si celebrano di qui innanzi

da un sacerdote già stabilito per mansionario: non vi

ha né reliquie né indulgenze. Manca la croce sul tetto". Un'osservazione

critica su questo oratorio può far pensare a tutto il mondo religioso di un

tempo. Il fondo e la villa passarono alla ditta Callegari

prof. Francesco del fu Pietro il 20/10/1826. Nel 1841

nasceva a Venezia Giuseppe Callegari (1841-1906) che,

fattosi prete, veniva qui a Vascon

dalla zia Marianna Callegari a passare le vacanze.

Giuseppe Callegari é diventato poi vescovo di Treviso

nel 1880 e ha avuto come collaboratore Giuseppe Sarto, poi papa Pio X, che nel

1903 lo fece cardinale. Queste "presenze di

amicizia" divennero anche per Vascon persone

familiari; infatti tutti vissero con cuore e partecipazione

i loro momenti religiosi nella chiesetta. Nel 1867 il vescovo Federico Zinelli scrive della "Pala del Tiepolo

-di buona forma-", é certamente la

pittura precedentemente descritta. Nel cambio di proprietà é facile che sia

stata asportata dai proprietari oppure, come testimonia qualche

paesano, sia andata in rovina per l'abbandono in soffitta. Nel 1908

risulta proprietario della villa e del fondo Mons.

Olivo Luisetto, ma già nel 1923 si dice in proprietà del sig. Ettore Zanatta. In precedenza l'oratorio subì un ampliamento nella

parte del presbiterio e dell'altare. Nel giorno 14 gennaio 1924 il vescovo A.G.Longhin venne in visita pastorale presso questo

oratorio. Nel settembre 1931 é sorta

grande benefattore Cav. Ernesto Dartora (da Onigo 1858-1939) come si ricorda in una lapide all'interno della villa. I nuovi gestori furono i Padri Giuseppini e direttore il Padre Giovanni Dario; essi gestivano le scuole professionali provinciali, prima che passassero a Lancenigo, per ben 30 anni. Poi l'oratorio e la villa caddero in abbandono, dopo che la villa fu ridotta al primo piano, si dice, per pericolosità e le sue statue furono vendute alle ville vicine per mantenere in vita l'opera. Ora con l'arrivo della nuova Cooperativa "Alternativa" é ripresa la vita nella villa. L'oratorio dell' Annunziata, squallido e depauperato, risvegliò nei vicini l'antica fede e vitalità per cui riebbe in breve tempo la sua bellezza e dignità.

La villa Caccianiga, in via Antonio Caccianiga (poeta) risale ai primi del 1700, infatti la semplice ma troneggiante costruzione a pianta rettangolare rispecchia le strutture geometriche tipiche dell' architettura di quel periodo. Questa villa fu costruita sulle rovine di un monastero di monaci, e difatti, qualche anno fa, sradicando alcune piante del parco, vennero alla luce un pezzo di mura, grandi sassi, mattoni; inoltre, la tradizione dice che le colonne presenti in garage sono quelle del chiostro. Questo monastero, eretto prima del Mille, dipendeva da quello di Monastier; per di più si dice che da codesto convento un sotterraneo portava direttamente alla chiesa della Madonna della neve a Varago. I primi proprietari della villa furono i nobili veneziani Gradenigo che poi l'hanno venduta al sig. Ernesto Caccianiga agli inizi del secolo scorso. Un tempo la villa possedeva una cappella privata interna il cui altare (in stile barocco), dedicato alla Beata Maria Vergine, fu gentilmente donato alla chiesa di Vascon, ora però non esiste perché é andato distrutto. All'interno la villa é ornata con stucchi alla veneziana e con varie decorazioni. Il collegamento tra l'abitazione e il piacevole porticato é successivo alla costruzione del fabbricato dominicale, infatti sono due edifici con strutture architettoniche diverse. Ora la villa é splendidamente conservata in un meraviglioso parco.

Zoldan, ex-villa della contessa Monterumigi, in stile veneziano, risale alla prima metà del Settecento e fu restaurata nel 1857. Questa villa fu comperata dalla fam. Zoldan nel 1922. I pavimenti sono di tipo veneziano mentre il poggiolo é costituito da marmo d'Istria. Un tempo era circondata da un bellissimo giardino arricchito da opere scultoree in pietra (ora vendute) e da un vasto parco ormai trasformato in terreno coltivabile.

La villa Bragadin, ora Ruberti, fu costruita agli inizi del Settecento.

ASPETTO

TOPONOMASTICO E

L'usanza che fino a pochi anni orsono creava una vera e propria confusione nella nostra società, specie rurale, era quella di affibbiare alle famiglie dei nomignoli e vari soprannomi, per distinguere lo stesso cognome o per mettere in evidenza caratteristiche somatiche, fisiche, sociali o personali del capo famiglia, come per esempio: Fini cei, Fini grandi, Stentarelli, Pagnocconi, Castrini. Così avveniva che nei nostri paesi il vero nome delle famiglie scompariva, per restare solo negli atti anagrafico-amministrativi e nella corrispondenza. Un tempo, un portalettere che non fosse del luogo, prima di orientarsi nella distribuzione della posta, doveva faticare molto, non solo perché inesperto, ma anche perché i compaesani non conoscevano il vero cognome del destinatario. Come si sa l'uso dei soprannomi ha dato origine ai nostri cognomi. Presso i Romani il cognome era il nome di famiglia originato per lo più dal soprannome, mentre il praenomen era il nome di persona ed il nomen era il nome della gens, gruppo di famiglia derivante da un medesimo stipite. Durante il basso impero i soprannomi sovrabbondarono, creando così un vero caos durante le invasioni barbariche. Ma dopo il Mille cominciò a radicarsi in Italia ed in altri paesi civili l'uso di designare le famiglie soltanto con i soprannomi dei capofamiglia; soprannomi nati per designazione popolare da qualche particolarità fisica o morale, buona o cattiva, così si ebbero i Forti, i Bassi, i Baldi, i Calvi, oppure dalla professione esercitata come i Barbieri, i Ferrai, i Sarti, i Marangoni .... , oppure derivanti dai nomi delle terre o di città d'origine come i Visentin, i Padovan, i Trevisan, i Romagnol.... Nei secoli

successivi, l'uso dei cognomi, così fonnulati,

si generalizzò e si disciplinò, finché fu consacrato nei

censimenti, costituendo con i nomi propri di persona un sistema perfetto di

identificazione delle famiglie e dei singoli cittadini. Questa identificazione

però riguarda solo atti anagrafi ci ed ufficiali,

perché la pessima abitudine di appellare e di distinguere le famiglie, il più

delle volte, con un difetto riflettente una parte fisica o morale del

capofamiglia, nel senso vero e proprio dispregiativo, durerà fino ai nostri

giorni. Infatti una volta molte delle nostre famiglie

avevano due cognomi, e di solito venivano chiamate col secondo e ancora adesso

si continua così nel gergo popolare. Per esempio, nel nostro comune, Fava detto

Faon, Cenedese detto Bagnol, Piovesan detto Bastianello, Dotto detto Biso, De

Tuoni detto Pevariol, Mattiuzzo

detto Cibi n, Beni detto Baron, Andreuzza

detto Isotto, Marchi detto Teso, Gasparinotto detto Boscariol, Cescon detto Corona, Pavanello detto Bicchio, Minello

detto Teoro, Girotto detto Biraeto ..... Oggi il fattore

progresso, rivoluzionando tutti i settori della nostra vita, ha inferto un colpo

mortale anche a questa usanza. Così le nuove generazioni, per un'etica e per

una più completa educazione sociale, si conoscono esclusivamente per nome e

cognome. Inoltre i frequenti spostamenti da un paese all'altro e le soventi

immigrazioni fanno sì che il nuovo arrivato venga

conosciuto con il suo vero cognome e che i poco graditi epiteti e nomignoli

siano lasciati nel vecchio paese di provenienza. E' questo un fatto positivo

per le nostre campagne e per una convivenza più rispettosa, più educata e più

consona ai tempi attuali.

ASPETTO SOCIALE

Insieme con altri

molteplici fattori, anche l'edilizia ha contribuito ad allontanare gli

agricoltori dalla terra. Il bracciantato ha sostituito fittavoli e mezzadri.

Molti contadini con la buonuscita si sono costruiti la casa ed hanno avuto un

po' di terreno. Ovviamente é morto anche tutto il piccolo artigianato che

viveva come ausiliario di quel tipo di agricoltura fatta a forza di braccia e

animali. Oggi é scomparsa la figura della vecchia famiglia agricola, chiusa in

se stessa, refrattaria a novità, avulsa dall'istruzione ... etc. Soltanto i

padri e i nonni fanno i contadini, mentre i figli maschi e femmine frequentano

le scuole, lavorano in fabbrica o hanno altri impieghi. Oggi i cittadini del

nostro Comune sono occupati in tutte le arti e in tutte le professioni. Dagli

anni Settanta in poi, la maggior parte della gioventù non si fenna dopo le medie inferiori, ma

continua gli studi nelle medie superiori e all'università. Così le nostre

famiglie possiamo chiamarle "composite", perché i membri esercitano

varie attività; pertanto in casa si parla di vari argomenti: di politica, di

religione, di scuola, di cultura, di sport .....

Allora é evidente che, con l'abbandono

graduale della terra, con l'immigrazione delle famiglie provenienti da ogni

parte e da ogni categoria sociale, con l'evasione dalla casa propria, si é trasfonnato il clima sociale e religioso del comune di Carbonera.

ASPETTO

EDILIZIO-URBANISTICO

Le frazioni del

comune di Carbonera hanno avuto negli ultimi anni un

forte sviluppo e ingrandimento, con un costante aumento della popolazione. Così

a Carbonera, soprattutto negli anni 1971-

dà un aspetto più urbano al paese, si nota maggionnente nel capoluogo Carbonera,

a Biban e Mignagola.

ASPETTO CULTURALE

Anche nel comune di Carbonera

nacquero o vissero personaggi storici importanti dal punto di vista culturale.

TENTORI DON

CRISTOFORO era nato a Venezia nel 1738 da una famiglia oriunda di Camposanpiero, ed intraprese la professione di letterato.

Egli fu ospite di casa Tiepolo a Carbonera. E' autore delle seguenti opere: "Della

legislazione Veneta sulla Preservazione della Laguna" é una dissertazione storico-filosofico-critica

(Edizione Venezia 1792); "Raccolta cronologica ragionata di documenti

inediti" che fonnano la storia diplomatica della

Rivoluzione e caduta della Repubblica di Venezia, corredata da critiche

osservazioni (Edizione Augusta 1799). Infine scrisse "Il vero carattere

politico di Baiamonte Tiepolo"

e un "Saggio sulla Storia degli Stati della Repubblica di Venezia". Tentori don Cristoforo, ex-gesuita spagnolo, morì il 2

ottobre 1&10 a Carbonera all'età di 72 anni e

venne sepolto nel cimitero del paese.

JACOPO BORTOLAN di

Carbonera (1785-1842) é famoso per aver introdotto, per primo in Italia, il

rame in lastre sottili. Inoltre é importante ricordarlo perché per primo aprì a

Treviso le scuole elementari e divenne ispettore scolastico sotto il governo

austriaco.

MORETTO AUGUSTO

era un capo muratore, ma anche studioso. Mentre era obbligato a rimanere a

letto per una lunga malattia polmonare, scrisse con qualche pregio un romanzo

storico nel 1881 dal titolo: "Gilda, o l'assedio di Treviso"

illustrando le memorie del castello di Carbonera.

Morì il 19 dicembre 1 &&

l all'età di 2& anni.

SINTESI CRONOLOGICA

DEL COMUNE DI CARBONERA

1307 -

Nella Pieve di Lancenigo: regole di Carbonera, Castello di Carbonera,

Vasco e Bibano.

Nella Pieve di Varago:

regole di Musestrelle e di S.Giacomo.

1744 -

Nella Zosagna di Sopra: Villa di Carbonera,

Castello di Carbonera, Pezzan,

Mignagola,

Vascon, S.Giacomo di Musestrelle.

1807 - Nel distretto e cantone di Treviso: comuni di Pezzan, Carbonera e Vascon.

1 & 15 - In comune di Treviso

1/5/1816 - Comune di Carbonera (fondazione).

N.B. Fino a

qualche decennio addietro ebbe pieno valore la secolare divisione del

territorio trevigiano che contrapponeva la città

murata alla campagna circostante ed alle "frazioni". Dal nome delle

chiese del territorio circostante si erano denominati fin dal primo Medioevo i

nuovi centri abitati "Cappella" prima "Parrocchia" poi

nell'ordinamento ecclesiastico, "Regole" in quello del Comune

Medioevale, "Villa delle cerchie" nel periodo Veneziano. Tali

località gli austriaci dissero "azioni" nome che passò poi

nell'ordinamento italiano. Attualmente vige la distinzione

legale tra "frazioni geografiche" e "frazioni

amministrative", entità territoriali le une e le altre con particolari;

effetti; successe nel diritto positivo, in sostituzione delle frazioni note

puramente come entità tradizionali e storiche.

FONTI: AA.VV.